Die ehemalige Kirchschule, heute das Kantorat

Ehemalige Ortslistennummer/Brandkatasternummer (nicht bekannt)

Das uns heute als Kantorat bekannte Gebäude ist eines der ältesten Häuser in Einsiedel und in seiner äußeren Erscheinungsform bis zum heutigen Tage fast unverändert.

An gleicher Stelle befand sich bis zum Bau dieses Hauses die alte Dorfschule, von welcher aber keine Zeichnungen übermittelt sind.

Nach Fertigstellung und Weihe der neuen Kirche in Einsiedel am 9. September 1827 befassten sich Einsiedler und Erfenschlager Unternehmer und Kaufleute mit dem Bau eines neuen Schulgebäudes, um die Unterrichtsbedingungen für die Kinder beider Orte zu verbessern. Eine entsprechende Denkschrift wurde am 20. Mai 1828 der Superintendentur in Chemnitz vorgelegt.

Diese Männer – es waren O.E. Eismann, Christian Ludwig Franke, Johann Gottlieb Schnabel, Christoph Friedrich Ihle sowie die Gebrüder Uhlig, sämtlich aus Einsiedel, und die Erfenschlager Carl Ernst Hübner und Johann Gottlieb Oertel – gründeten einen entsprechenden Verein und trafen sich mit dem Superintendenten Friedrich August Unger, dem Stadtrichter Christian Gottlob Kölz, dem Gerichtsdirektor Johann Christian Friedrich Wenzel und dem Einsiedler Lehnrichter Gotthold Schaarschmidt im Lehngericht, also ganz in der Nähe des geplanten Bauplatzes. Man wollte in einer Vereinbarung den Schulneubau festschreiben.

Das 16 mal 9 Meter große Gebäude sollte auf dem alten Gottesacker errichtet werden und man betreute mit dem Bau den Errichter der Kirche, Christian Friedrich Uhlig aus Altenhain. Dieser kalkulierte 1.796 Taler, 2 Groschen und 2 Pfennige als Baukosten und die Herrenrunde einigte sich darauf, dass die o.g. Einsiedler Verfasser der Denkschrift die Kosten tragen werden. Die Gemeinde Einsiedel ihrerseits gab die Reste der alten Kirche und die noch an gleicher Stelle wie der geplante Neubau stehenden alten Schule als Baumaterial dazu, weiterhin 500 Taler sowie die Zusicherung, notwendige Spann- und Handdienste unentgeltlich zu leisten.

Die Gemeinde Erfenschlag zahlte 150 Taler und übernahm die Spann- und Handdienste für den Abbruch der beiden Altgebäude zu einem Drittel. Für den Neubau war geplant, dass die Erfenschlager Bauern jeder einen Tag Spanndienste und die Häusler einen Tag Handdienste erbringen sollten.

(Quelle: Richard Merkel, Harthau)

Bauabnahme für das Gebäude war am 6. Oktober 1829 und die „Inspektoren“ waren des Lobes voll, über die von Uhlig geleistete Arbeit, obwohl dieser den Kostenvoranschlag um 86 Taler und 3 Groschen überzogen hatte.

Das Schulzimmer selbst bestand nur aus einem Raum, wenn dieser auch recht geräumig war und neun Fenster viel Tageslicht eindringen ließen.

Die Aufnahme links ist etwa 1910 entstanden. Vorn eine Parade der Einsiedler Freiwilligen Feuerwehr auf dem Königsplatz (später Am Plan), die augenscheinlich großes Interesse weckt.

Links das erste Gerätehaus der Feuerwehr (Am Plan 3) mit „Spritzenturm“ zur Schlauchtrocknung.

Rechts die Bäckerei Enzmann, Am Plan 2.

Im Jahre 1840 wurde die Spinnfabrik Schnabel verkauft. Diese hatte eine eigene Fabrikschule, die damit geschlossen wurde. 80 bis 90 Kinder (davon 80 % aus Einsiedel) erhielten nun keinen Unterricht mehr. Der Einsiedler Schulvorstand fasste als Reaktion darauf den Beschluss, einen Hilfslehrer anzustellen. Am 1. Oktober 1840 wurden alle Kinder auf vier Klassen verteilt und ein Gottfried Ferdinand Krüger trat bis 1. Juli 1845 eine Stellung als Hilfslehrer an.

Ihm folgte bis 31. August 1852 Carl Traugott Wolf, ab 1. September d.J. dann Gustav Ferdinand Lorenz.

Man musste sich jetzt freilich den einzigen Klassenraum teilen, von 7 bis 10 Uhr unterrichtete der Schulmeister, von 10 bis 13 Uhr dann der Hilfslehrer. Dann ab 13 Uhr wieder der Schulmeister und ab 15 Uhr der Hilfslehrer. An zwei Tagen in der Woche wurde nachmittags eine Stunde länger unterrichtet, der Schulmeister also bis 16 Uhr, dann der Hilfslehrer bis 18 Uhr.

Diese starke Auslastung des einzigen Unterrichtsraumes rief am 6. Januar 1847 die Königliche Kreisdirektion auf den Plan, die die Beschaffung eines zweiten Raumes verlangte.

Die Gemeinde aber erbat sich dahin gehend Aufschub. Man argumentierte, dass das Gebäude für ein zweites Zimmer nicht ausreichend Platz hätte und für einen Neubau kein Geld vorhanden sei. Um diesen Kapitalmangel zu untermauern, verwies man auf den Kirchenneubau 1827, den Bau des hier behandelten Gebäudes ein Jahr später und den Chausseebau seit 1846. 5000 Taler Schulden lasteten noch auf der Gemeindekasse. Der Aufschub wurde vorerst gewährt. Zehn Jahre später war es dann aber so weit, die Gemeinde plante und realisierte einen Schulneubau in der Kirchgasse 5. Wie es damit weiterging, siehe ebenda.

Das heutige Kantorat wurde aber weiterhin bis nach 1900 für den Schulbetrieb genutzt.

Nebenstehende Tafel – im September 2006 durch den Bürgerverein Einsiedel am Gebäude angebracht – lässt Vorbeigehenden noch einmal ein Stück Einsiedler Geschichte gewahr werden.

Nach Ende des Schulbetriebes wurde das Gebäude rein für kirchliche Zwecke genutzt und der Kantor hatte später auch nicht mehr die zusätzliche Funktion eines Schulmeisters (Lehrers).

Die Wohnung des Kantors war seit jeher im Obergeschoss und gab dem Haus den bis heute gebräuchlichen Namen.

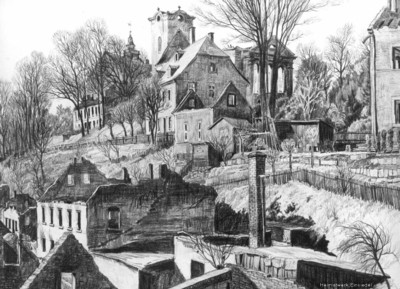

Der Kelch der Zerstörung durch den anglo-amerikanischen Bombenterror im Februar und März 1945 ging am Gebäude vorbei, wie uns die nebenstehende Zeichnung verrät. Neben der Schule besitzt das Kantorat einziges größeres Gebäude noch eine Dachbedeckung.

Bilder Kantorat Einsiedel

Bevor dieser Anbau errichtet wurde, gab es auch hier noch Fenster an dieser Gebäudeseite. Pfarrer Busch ließ diese Ende 1945 zumauern, um eine freie Stellfläche für einen einzurichtenden Kleinaltar zu bekommen.

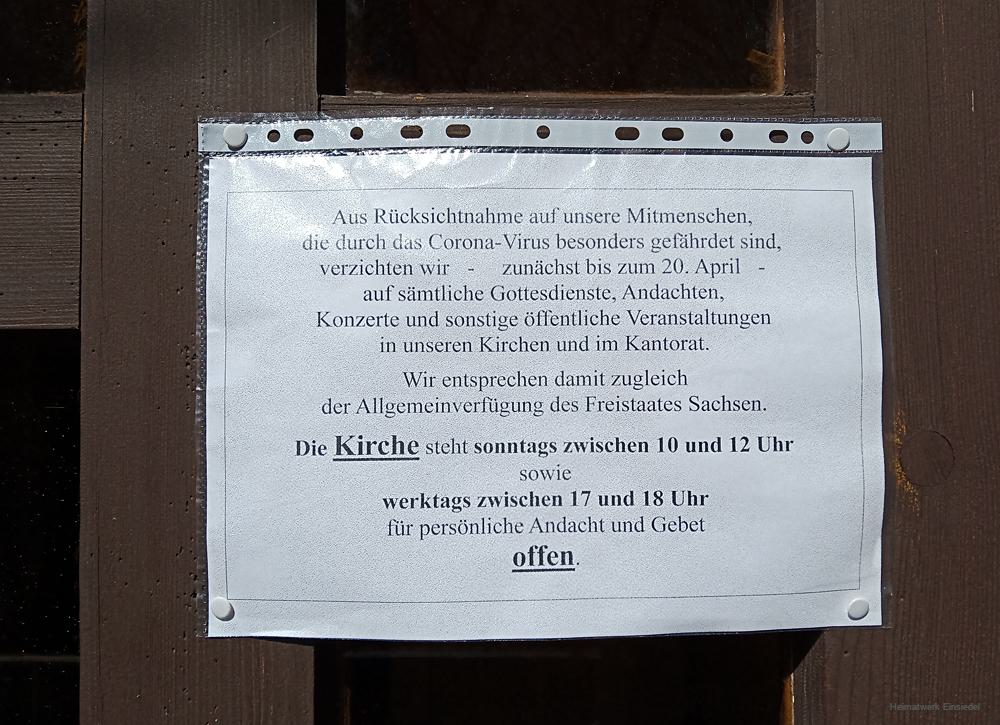

Eigentlich fanden die Gottesdienste so kurz nach Kriegsende im Saal von „Drei Eichen“ statt, dieser war aber dafür nur sehr bedingt geeignet.

Und so fanden in den Wintermonaten die Gottesdienste nun im Kantorat statt, bis am 19. September 1948 die Notkirche in der Friedhofshalle geweiht werden konnte.

Die Einsiedler Kantoren

Kantor bezeichnet einen Chorleiter im Gottesdienst. Kantoren gibt es sowohl in evangelischen als auch in katholischen oder jüdischen Gemeinden.

Alternativ wird auch die für die Kirchenmusik in solch einer kirchlichen Gemeinde verantwortliche Person so bezeichnet. Meist sind diese hauptamtlich eingestellt und haben ein Kirchenmusikstudium absolviert.

Im mitteldeutschen Raume war das Amt des Kantors früher oft mit dem Amt des örtlichen Lehrers verbunden, so auch in Einsiedel. Per Gesetz bestimmte das Königreich Sachsen im Jahre 1835, dass fortan das gesamte Schulwesen den jeweiligen Gemeinden oblag. Diese trugen dann die Verantwortung für alle damit im Zusammenhang stehen Angelegenheiten, die mit dem Bau der Schulen begannen und über deren Unterhaltung, der Überwachung der achtjährigen Schulpflicht bis zu Bezahlung der Lehrer reichten. Die Gemeinden bildeten dazu sogenannte Schulvorstände, denen lag dann die Aufsicht über diese Volksschulen ob.

Schlussendlich präsentieren wir hier eine Auflistung der Schulmeister, respektive Lehrer, respektive Kantoren, welche in der Einsiedler Gemeinde und später auch im Kantorat wirkten. Diese Liste setzt sich aus Datenfragmenten zusammen, die wir bei bisherigen Recherchen über das Grundstück gefunden haben. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1562 Caspar Zenker

(Jahr?) Peter Leßigk

1579 Peter Uhlig

1606 David Uhlig

1621 George Uhlig

1647 bis 1689 Wolfgang Frenzel

1691 bis 1702 Paul Barth

1725 Johann Gottfried Helbig

1736 bis 1766 Christian Gottlieb Fehre

1767 bis 1773 Christian August Knöfel

1773 bis 27. Oktober 1786 Johann Daniel Riedel

Riedel übte das Amt bis zu seinem Tode aus, er verstarb am 27. Oktober 1786

29. Dezember 1786 bis Mai 1809 Ehregott Gottlieb Türk

Türk war vorher Schulmeister zu Reichenhain und später in Einsiedel bestverdienender Schulmeister. Im Jahre 1806 bezog er 195 Taler und 12 Groschen. Postum erfuhr Türk noch eine Würdigung. Die Gräfin von Düben nannte ihn in einem Brief vom 10. Oktober 1809 an den Chemnitzer Superintendenten Unger einen „General der Schule“ und „verewigten Wohltäter“.

24. Januar 1810 bis 1860 Friedrich Ludwig Fischer

Der Schulmeister und Organist schied hochbetagt in den Ruhestand und erhielt eine jährliche Provision (Ruhegehalt) von 230 Talern. Noch um 1844 betrug sein Schulmeisterfixum 280 Taler, er erhielt zusätzlich 40 Taler für die Hilfslehrerbeköstigung, 20 Taler um die Schulstube zu heizen und 12 Taler für den Gregoriusumgang in Einsiedel und 3 Taler für selbiges in Erfenschlag.

1860 bis 1884 Carl Traugott Wolf

Schwiegersohn des Vorstehenden

1. Juni 1885 bis 4. April 1907 Otto Liebe

In der Ortschronik von Max List findet sich folgende Anekdote über Otto Liebe, die wir an dieser Stelle eins zu eins wiedergeben möchten:

Der Kantor Liebe

Da war früher in Einsiedel ein Lehrer und Kantor Liebe. Das war ein gar gestrenger Herr, solches mussten die Kinder oft verspüren. Der Rohrstock lag immer bereit, um zu passender Gelegenheit sofort kräftig zuzuschlagen. Da kam einmal ein Junge auf den Einfall, dem Liebe ein’s auszuwischen. Er ging an einem Tag vorzeitig zur Schule in das Klassenzimmer, malte an die Wandtafel den Kantor Liebe, welcher ein etwas spitzes Kinn und eine kleine Hucke hatte. Er malte ihn fast so, wie er war, drehte die Tafel um, und ging sofort wieder nach Hause, um eine halbe Stunde zu spät wiederzukommen.

Max List

Als der Unterricht begann, schrieb der Kantor an die Tafel, damit die Kinder das Geschriebene abschreiben konnten. Mittlerweile kam der Junge ins Zimmer und sagt: „Herr Kantor, Sie werden entschuldigen, dass ich zu spät komme, wir haben es verschlafen.“ „Setz Dich“, sagt der Kantor.

Als nun die Tafel voll geschrieben war, dreht er dieselbe um und wollte weiterschreiben. Aber, oh weh, da erblickt er doch sein Angesicht. Vor Schreck war ihm die Spucke weg. Dann brüllt er los: „Wer war der Lümmel? Mag aufstehen!“ Keiner meldet sich. Da holt er den Schuldirektor Uhlig ins Zimmer und zeigt ihm die Bescherung.

Der brüllt auch wieder laut: „Wer war der Flegel? Euren Kantor so herzustellen, schämt Euch!“ Aber keiner meldet sich. „Die ganze Klasse muss nach dem Schulunterricht nachsitzen, bis sich der Lümmel gemeldet hat.“ „Und Du“, sagt er zu dem Wandtafelschreiber, „du bist heute zu spät gekommen, Du warst es nicht, Du kannst nach Hause gehen“.

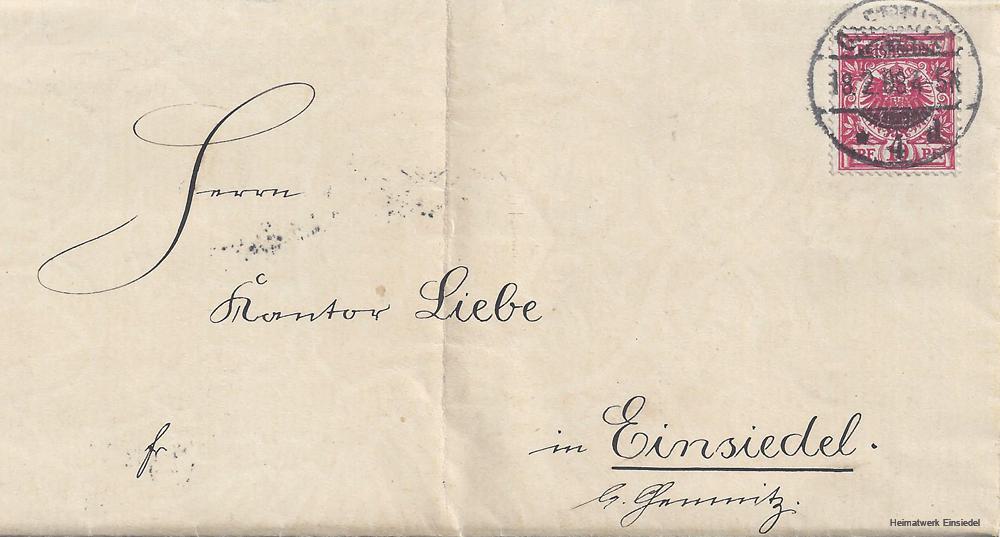

Aber das ist noch nicht alles, was wir zu Otto Liebe im Archiv haben. Nachfolgend ein Brief an ihn vom 18. Februar 1898:

Und was steht da drin?

Reg. Nr. 381. Chemnitz, den 12. Februar 1898,

Herrn Kantor Liebe in Einsiedel.

Wie das evangelisch, lutherische Landeskonsistorium anher mitgeteilt hat, ist Ihnen vom Königlichen Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts in Übereinstimmung mit genannter Behörde in Anerkennung Ihrer treuen und ersprießlichen Amtsführung der Titel „Kantor“ verliehen worden.

Die unterzeichnete Superintendentur nimmt gern Veranlassung, Ihnen zu dieser Auszeichnung Glück zu wünschen. Möge der Herr der Kirche Sie, seinen eifrigen Diener, noch lange wirken lassen in Kirche und Schule und Ihrem Streben allezeit gnädig Gelingen schenken.Die Königliche Superintendentur

„Übersetzung“ des in Sütterlin geschriebenen Inhalts

Fischer

1907 bis 1927 Hugo Johannes Jokisch

1928 bis 30. September 1933 Kurt Stelzer

Stelzer war nur noch Kantor, er übte das Amt des Schulmeisters nicht mehr aus. Rechts eine Gedenkstele für ihn auf dem Einsiedler Friedhof nahe der Kirche.

Stelzer verweigerte aus innerer Überzeugung seine Mitwirkung an einem für den 1. Mai 1933 anberaumten Gottesdienst. Er kam dafür kurzzeitig in Schutzhaft. Pfarrer Karl Otto Heeg forderte ihn daraufhin auf, sein Amt in Einsiedel niederzulegen und die Dienstwohnung im Kantorat zu räumen, was Stelzer am 30. September 1933 tat.

Allerdings kam es nunmehr zu einer Sympathiebekundung des Kirchenchores; 45 Sänger erklärten ihren Austritt. Der Chor erfuhr dadurch eine satzungsgemäße Auflösung.

Seinem Nachfolger Herbert Posern gelang jedoch in kurzer Zeit eine Neugründung des Chores, dieses Mal aber als freier Klangkörper ohne satzungsmäßige Bindungen.

1. Oktober 1933 bis 1968 Herbert Posern

Lehrer und Kantor. Posern wurde im Krieg zum Wehrdienst eingezogen und wurde in diesem Zeitraum von seiner Frau Margarete und der Einsiedler Klavierlehrerin Christa Süß vertreten.

1968 bis 1978 Norbert Nenke

Nenke sowie seine Nachfolger übten dann nur noch das Amt des Kantors aus.

1978 bis 1990 Gottfried Schumann

Dieser bewohnte als bisher letzter Kantor die für diesen Posten vorgesehene Dienstwohnung im Gebäude Kirchgasse 6.

1990 bis Februar 2006 Sabine Merbeth

Februar 2006 bis September 2011 Günther Schmidt

Kirchenmusikdirektor im Ruhestand. Bevor Schmidt sein Einsiedler Amt übernahm (er war zum Zeitpunkt gerade in den Ruhestand getreten), war er vier Jahrzehnte lang als Kantor in der Chemnitzer St.-Petri-Kirchgemeinde tätig und Leiter der Heinrich-Schütz-Kantorei.

Er wurde am 4. September 2011 im Zuge des sonntäglichen Gottesdienstes in Einsiedel verabschiedet.

Ab September 2011 Dagmar Beyer aus Berlin

Ab Juli 2019 Katharina Kimme-Schmalian

Hintergrundwissen Gregoriusumgang

Das Gregoriusfest, bereits seit dem Mittelalter gefeiert, war ein Schulfest zu Ehren Papst Gregor I., dem Schutzheiligen der Schuljugend. Der Gregoriusumgang erfolgte wetterabhängig an einem Tag kurz nach Ostern.

Der Lehrer und die älteren Kinder, alle in bester Kleidung, gingen im Dorfe von Hof zu Hof und sangen dort einige Lieder. Dann traten die Kinder zurück, nur der Lehrer und der sogenannte „Eierjunge“ gingen bis an die Türe. Der Eierjunge trug einen Korb mit rotem Gurt.

Der Lehrer, für den der Gregoriusumgang eigentlich eine unwürdige Bettelei darstellte, erhoffte sich ein Geldgeschenk der Bäuerin, das er meist auch erhielt. Dann trat er zurück und der Eierjunge bat um einige Eier. Wenn er welche von der Bäuerin bekam, beschenkte er deren Kinder mit einigen kleinen Bildern, welche er vorher aus Bilderbogen ausgeschnitten hatte und die in großer Anzahl am Eierkorb hingen.

Die Prozedur setzte sich dann auf anderen Höfen fort, bis man das ganze Dorf abgeklappert hatte. Letztendlich kehrte die ganze Prozession in eine Dorfwirtschaft ein, wo die Wirtsleute den Kindern aus den gesammelten Eiern eine Mahlzeit zubereiteten.

Für die Erwachsenen setzte sich dann das Fest in der Schenke bei Musik und Tanz bis zu später Stunde fort.

Der Gregoriusumgang verlor Mitte des 19. Jahrhunderts hier in der Gegend seine Bedeutung.

Passende, ergänzende Artikel zu dieser Seite:

- Am Plan 2: die Bäckerei Enzmann

- Am Plan 3: erstes Gerätehaus der Einsiedler Feuerwehr

Schreibe einen Kommentar